Der Nazi in uns

Studie belegt: Rechtsextreme Einstellungen sind weit verbreitet!

Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit sind Themen, die in unterschiedlicher Form gesellschaftliche Tendenzen widerspiegeln. Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung gibt Auskunft darüber. Und kommt zu dem Ergebnis, dass rechtsextreme Einstellungen insgesamt zwar zurückgegangen, aber schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind!

Die eigene Feindseligkeit gegen wohnungslose Menschen, arbeitslose Menschen, Menschen mit Behinderung, Ältere, sozial schwache und arme Gruppen schützt nicht davor, einmal selbst zu diesen Gruppen zu gehören.

(Aus der Studie, Seite 17)

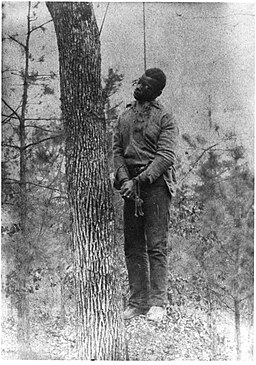

Opfer eines Lynchmords im Süden der USA im Jahre 1898. Bald hier auch und wieder? (Autor: L. Horgan, Jr./ Wikimedia Commons)

Die Studie: rechtsextreme Einstellungen in Deutschland

Dass und wie der Komplex um die Morde des sogenannten „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) und der möglichen Beteiligung von Staatsschützern auf die gesamtdeutsche Gesellschaft nachwirkt, spiegelt sich auch in den Ergebnissen der repräsentativen Befragung wieder, die der diesjährigen „Mitte-Studie“ der Friedrich-Ebert-Stiftung zugrunde liegt, die nach 2006, 2008, 2010 und 2012 die fünfte der Stiftung ist, die sich mit rechtsextremen Einstellungen in Deutschland befasst, und die unter dem Titel „Fragile Mitte — Feindselige Zustände. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2014“ von Andreas Zick und Anna Klein im selben Jahr in Bonn herausgegeben worden ist. Als Partner für diese neue Studie diente das Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld, bis 2012 war es die Universität Leipzig. Sie soll hier kurz zusammengefasst werden.

Zum Rahmen und zu den Definitionen

Wir gehen in dieser Zusammenfassung der Untersuchung nicht auf die Methodik und die Datengrundlage der Analysen ein, die in dieser Studie selbst aber sehr wohl erläutert sind. Ebenso wenig wird hier auf zu detaillierte Umfrageergebnisse, etwa Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, Männern und Frauen oder Aufsplitterung nach Altersgruppen, Bildungsniveaus oder gesellschaftlichen Positionen eingegangen, es sei denn, dass sie geradezu auffallend sind. Nicht berücksichtigen wir hier auch beispielsweise die „Sonderauswertung Antisemitismus 2014“ oder Kapitel 5 „Mitten in einer entleerten Demokratie?“, das hier eventuell später in einem eigenen Beitrag zu behandeln ist. Eine zu detaillierte Wiedergabe würde hier den Rahmen sprengen, denn die Studie umfasst immerhin über 170 Seiten! Bei besonderem Interesse empfiehlt sich die komplette Lektüre des originalen Werkes.

Zur der Studie zugrunde liegenden Definition von rechtsextremen Einstellungen zählen „die Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur, Chauvinismus, Verharmlosung des Nationalsozialismus sowie antisemitische, ausländerfeindliche und sozialdarwinistische Einstellungen […]“ (Seite 34). Zudem seien rechtsextreme Orientierungen durch die beiden zentralen Ideologien der Ungleichwertigkeit und der Gewaltakzeptanz gekennzeichnet, wobei Gewaltbilligung und -bereitschaft hier signifikant stärker ausgeprägt seien (Seite 46 ff.).

Themenstellung der Studie

Bei den Studien „ging es weniger zentral um die Frage, wie sehr eine Mitte anfällig für Gedanken, Affekte und Verhaltensintentionen ist, die eigentlich dem rechtsextremen Milieu zuzurechnen sind, sondern inwieweit die Integrität und Gleichwertigkeit von Gruppen und Personen, weil sie bestimmten Gruppen angehören, infrage gestellt wird“ (Seite 13). Dabei sei durch eine langjährige Beobachtung von Vorurteilen, Diskriminierungen, antidemokratischen Mentalitäten, Feindseligkeiten und rechtsextremen Milieus eine hinreichende Belegbarkeit für die These geschaffen worden, „dass weite Teile der deutschen Gesellschaft anfällig dafür sind, andere Gruppen und ihre Mitglieder als ungleichzeitig, minderwertig anzusehen oder sogar für ‚überflüssig‘ zu halten, sei es aus einer erlernten unbewussten Antipathie oder weil die Ungleichwertigkeit benötigt wird, um eine demokratiegefährdende Ideologie zu rechtfertigen […]“, und „dass sich insbesondere dort rechtsextreme Milieus ausbilden können, wo Ungleichwertigkeiten schon vorhanden sind“ (Seite 14). Zudem „gelingt es Menschenfeindlichkeit im für eine demokratische Gesellschaft schlechtesten Fall, sich zu normalisieren und so zu erscheinen, als sei ihre Akzeptanz nicht nur normal, sondern geradezu geboten“ (Seite 16).

Diese „Normalisierung“, „also die ‚Kraft des Normalen‘, die dazu führt, dass rechtsextreme Einstellungen und Menschenfeindlichkeiten in weiten Teilen der Gesellschaft und vor allem in einer normtragenden Mitte akzeptiert, unterstützt oder sogar erzeugt werden“ (Seite 16), soll im vorliegenden Band besonders interessieren.

Wenn Bürgerinnen und Bürger, die selbst nicht rechtsextremen Milieus angehören oder sich sogar davon distanzieren, die Einstellungen dieser Milieus teilen, dann erfüllt sich ein Ziel der extrem rechten Gruppen: die Bestätigung der Annahme, dass man den Volkswillen und Volksmeinungen vertreten würde.

(Aus der Studie, Seite 18).

Nicht nur das Wort vom „unbeteiligten Mitläufer“ bekommt so einen neuen Sinn, sondern so arbeiten Organisationen wie PEGIDA und die Partei AfD den Rechten geradezu in die Hände, wenn sie denn nicht schon von solchen unterwandert sind, denn es gäbe „keine rechtsextremen Orientierungen ohne Menschenfeindlichkeit, aber es gibt Menschenfeindlichkeit auch ohne die Zugehörigkeit zu rechtsextremen Parteien, Organisationen und Milieus“. Mit anderen Worten: Auf Gruppen bezogene Menschenfeindlichkeit eint Menschen quer durch die Gesellschaft (Seiten 18 und 19)!

Zuwanderung und Menschenfeindlichkeit

Im Hinblick auf die Zuwanderung stelle sich die Frage, „wer überhaupt in das Haus hinein und an seinem Schutz partizipieren darf“. Dabei sei zu beobachten, dass humanistische, zivile und demokratische Werte und Normen für die Menschen immer weniger relevant seien, sondern vielmehr zögen „immer mehr Wertmaßstäbe der Wirtschaft beziehungsweise Wirtschaftlichkeit, Effizienz und eines überbordenden Individualismus in die Debatte über den Wert und die Gleichheit von Gruppen ein“. Es habe sich „ein marktkonformer und -förmiger Extremismus [Auszeichnung laut Quelle] eingeschlichen, der insbesondere Feindseligkeiten gegenüber den ‚Überflüssigen‘, also jenen Gruppen, die vermeintlich nicht die harten wirtschaftlichen Faktoren erfüllen, rechtfertigt“ (alle Seite 19).

Solche ökonomischen Orientierungen würden von der rechtspopulistischen Propaganda aufgegriffen werden, die ihre „demokratiefeindliche Agitation mit dem Verweis auf die große Bedeutung einer nationalen Wirtschaftsautonomie, auf die Bedrohung liberaler Freiheiten für den Einzelnen, auf die Bedrohung durch scheinbare Fremdgruppen und mit der Forderung von Strafen für alle, die nicht ‚normal‘ sind“, betrieben, wobei „auch massive Ungleichwertigkeitsideologien über angeblich ‚schmarotzende‘ Gruppen im Land angeboten“ und damit suggeriert werde, „dass die Grenzen um das Haus verletzt werden und die Zäune und Hecken angesichts bedrohlicher Überfremdung hochgezogen werden müssten“ (alle Seite 20).

Dort, wo die Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit besonders stark ist, dort, wo es Überschneidungen zwischen den Überzeugungen rechtsextremer Milieus und der Bevölkerung, insbesondere der gesellschaftlichen Mitte, gibt und/oder Bürger den Rechtsextremismus nicht wahrnehmen oder ihm — aus welchen Gründen auch immer — nicht entgegenwirken möchten, ist die Gefahr des Rechtsextremismus am größten.

(Aus der Studie, Seite 32)

Dann nämlich könnten Normen der Gleichwertigkeit erodieren, demokratische Regeln brechen und Zivilcourage blockiert werden. Und weiter: „Diese Beobachtung ist das wesentliche Motiv der Studie, die wir hier vorlegen. Eine demokratisch verfasste Gesellschaft, wie die der Bundesrepublik Deutschland, muss die Frage nach Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und rechtsextremen Überzeugungen in all ihren Nischen und Ecken, aber auch in ihrer Mitte stellen. Würde die Frage nur auf radikale Milieus beschränkt, wäre das wissenschaftlich irreführend, weil kein radikales Milieu sich ohne ein es akzeptierendes Umfeld so lange aufrechterhalten kann“ (Seiten 32 und 33)!

Rechtsextremismus als Syndrom

„Rechtsextremismus ist menschenfeindlich“, heißt es im Vorwort (Seiten 9 und 10), und weiter: „Die verschiedenen Ausprägungen Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind Bestandteile rechtsextremer Orientierungen, weil Rechtsextremismus im Kern eine Ideologie der Ungleichwertigkeit ist, seine ideologische Legitimation also — anders als etwa der Linksextremismus — aus Selbstaufwertung durch Abwertung anderer bezieht. Rechtsextremismus im Kontext der Mitte-Studien heißt also extremes Denken: radikaler Ökonomismus, Europafeindlichkeit, Demokratiefeindlichkeit, Menschenfeindlichkeit — häufig in Verbindung mit Gewaltbilligung und Gewaltbereitschaft“, wobei mit „Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit […] Feindseligkeiten gegenüber Gruppen, die in einer Gesellschaft als schwach, abweichend, minderwertig oder zum Beispiel unpassend bezeichnet werden und ein hohes Diskriminierungsrisiko aufweisen“, gemeint ist (Seite 18). Zudem könne man gar von einem „Syndrom Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ sprechen, „weil die Feindseligkeit gegenüber einer bestimmten Gruppe in der Regel mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Feindseligkeiten gegen andere Gruppen einhergeht“. So können „beispielsweise Personen mit fremdenfeindlichen Einstellungen auch vermehrt zu sexistischen Meinungen oder zu abwertenden Meinungen gegenüber wohnungslosen Menschen tendieren“ (Seite 62).Nicht nur bei NPD- und AfD-Wählern

Dass die Zustimmung zu rechtsextremen Einstellungen nach Wahlpräferenz bei den Wählerinnen und Wählern der NPD besonders deutlich ist, wird nicht überraschen. „Jedoch ist auch unter den Wähler_innen [sic!] der Alternative für Deutschland (AfD) ein überdurchschnittliches Ausmaß an Zustimmung zu chauvinistischen und ausländerfeindlichen Aussagen sowie Aussagen, die den Nationalsozialismus verharmlosen, festzustellen.“ Aber auch bei Wählern der etablierten Parteien befänden sich Zustimmungswerte zu ausländerfeindlichen Positionen, sodass es zwar „also sehr wahrscheinlich [ist], dass Personen, die rechtsextreme Parteien wählen würden, auch ein entsprechendes Meinungsbild aufweisen, Personen mit rechtsextremen Einstellungen wählen jedoch nicht zwangsläufig rechtsextreme Parteien“ (Seite 47).

Auch wenn Rechtsextremismus von einer großen Mehrheit der Bevölkerung als bedrohlich wahrgenommen wird, sind doch „mehr als 50 % der Befragten der Meinung, das Problem werde in den Medien hochgekocht. Auch fühlt sich nur knapp die Hälfte der Befragten persönlich verantwortlich, etwas gegen Rechtsextremismus zu tun. Mit Blick auf die Strategien zeigt sich, dass knapp 50 % der Meinung sind, es sei am besten die Rechtextremen [sic!] zu ignorieren.“ Dabei seien es interessanterweise „allem die jüngeren Befragten bis 30 Jahre, die meinen, Rechtsextremismus werde in den Medien hochgekocht, die sich nicht persönlich verantwortlich fühlen und die es auch am wenigsten dringend finden, etwas gegen Rechtsextremismus zu unternehmen“ (Seiten 55 und 56)!

Ebenso interessant ist, „dass im Jahr 2008 — also bevor der Terror des NSU bekannt wurde — eine höhere Sensibilität für Rechtsextremismus in der Bevölkerung vorhanden war als im Jahr 2014 […]. Demnach fanden im Jahr 2008 noch mehr Befragte eine Zunahme des Rechtsextremismus bedrohlich und stimmten der Aussage: ‚Gegen den Rechtsextremismus muss man dringend etwas unternehmen‘ wesentlich häufiger zu, während weniger Befragte der Meinung waren, es sei am besten, die Rechten gar nicht zu beachten“ (Seite 55 ff.)! Die ermittelte Tatsache, „dass knapp 50 % der Befragten der Meinung sind, es sei am besten, die Rechtsextremen zu ignorieren“, deute „zum Beispiel auf eine weit verbreitete Abwehrhaltung gegenüber dem Problem hin“ (Seite 10).

„Dabei sind rechtsextreme Einstellungsmuster unter Ostdeutschen etwas stärker verbreitet als unter Westdeutschen. Ältere Befragte über 60 Jahre und Jüngere unter 30 teilen rechtsextreme Einstellungen stärker als Personen im mittleren Alter“ (Seite 58), wobei es überraschen mag, dass die (Nach)kriegserfahrungen der älteren Befragten offensichtlich nur eine geringe Rolle spielen!

Menschenfeindlichkeit im Alltag

Links- oder rechtsextreme Demonstration? PEGIDA-Aufmarsch in Dresden am 5. Januar 2015. Wie sich die Inhalte doch gleichen! (Autor: Pancho5/ Wikimedia Commons; zum Vergrößern anklicken!)

Übrigens sei auf Gruppen bezogene Menschenfeindlichkeit keinesfalls ein männliches Phänomen, „im Gegenteil ließe sich zeigen, dass Frauen fremdenfeindliche Einstellungen und abwertende Einstellungen gegenüber Langzeitarbeitslosen, Obdachlosen sowie Sinti und Roma häufiger vertreten als Männer“, und, nebenbei bemerkt, seien Frauen „auch nicht weniger sexistisch eingestellt als Männer[,] sondern mehr“ (12,3 gegenüber 9,3 Prozent, Seite 74)!

Die Abwertung von Langzeitarbeitslosen, die zudem in allen gesellschaftlichen Schichten verbreitet sei (siehe hierzu allerdings die hier unter „Soziales Klima immer eisiger“ zitierte Studie, nach der diese Abwertung hauptsächlich von Besserverdienern gehegt wird!), „die Abwertung von homosexuellen Menschen sowie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Sexismus und Islamfeindlichkeit finden wir in der Gruppe der Jüngeren häufiger als bei Befragten zwischen 30 und 60 Jahren“ (Seite 75), was auch daran liegen könne, dass Jüngere noch karrierebewusster denken als Ältere.

Selbst bei Personen, die sich links oder eher links positionieren, stoßen menschenfeindliche Einstellungen, etwa die Abwertung von langzeitarbeitslosen oder asylsuchenden Menschen, auf breite Zustimmung. Zwar ist auch hier gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit unter politisch rechts stehenden Befragten am weitesten verbreitet, die Abwertung schwacher Gruppen zieht sich jedoch durch alle politischen Lager […].

(Aus der Studie, Seite 76)

Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung

Nicht nur hierdurch zeigt sich Gewalt: Stiefel eines Neonazis! (Microsoft Clip Art)

Eine der erschreckendsten Ausprägungen von Menschenhass und Fremdenfeindlichkeit stellten die Bereitschaft und die Billigung von Gewalt dar, die, wie bereits oben geschildert, unter Trägern rechtsextremer Orientierungen signifikant stärker ausgeprägt seien. So seien „knapp 14 % der Befragten der Meinung, dass Gewalt gegen politische Verantwortliche unter Umständen gerechtfertigt sein kann, Gewalt gegen Einwanderer halten immerhin 12 % der Befragten für gerechtfertigt. Noch mehr Befragte geben an, sie seien unter bestimmten Umständen selbst bereit, Gewalt anzuwenden“. Insgesamt stelle sich die Situation so dar, „dass mehr als 10 % der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland offen Gewalt billigen und/oder selbst dazu bereit wären, Gewalt anzuwenden“, wobei das Gewaltpotential in bestimmten, allerdings nicht präzisierten Situationen sogar noch höher liegen würde (Seite 48 ff.).

Es stellt sich folgendes Bild dar: Personen, die eine Diktatur befürworten, seien mehr als dreimal so gewaltbereit wie Befragte, die keine Diktatur befürworteten, und Befragte, die antisemitisch eingestellt seien, billigten Gewalt fast siebenmal häufiger als nicht antisemitisch eingestellte Befragte. Auch im Hinblick auf die Ausländerfeindlichkeit seien die Unterschiede signifikant: Solchermaßen eingestellte Personen billigten Gewalt häufiger und seien selbst auch häufiger gewaltbereit. Auch bei chauvinistisch und sozialdarwinistisch eingestellten Personen sowie bei Befragten, die den Nationalsozialismus verharmlosen würden, seien die Gewaltbilligung und -bereitschaft signifikant stärker ausgeprägt. Rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerung gehen also, das sei hier wiederholt, mit einer höheren Gewaltakzeptanz einher!

Rückgang menschenfeindlicher Einstellungen

Mit den bisher durch die Friedrich-Ebert-Stiftung ermittelten Daten ließe sich die Entwicklung rechtsextremer Einstellungen zwischen 2002 und 2014 nachzeichnen. Dabei sei, auch wenn es viele besorgte Menschen überraschen mag und es Untersuchungen und Statistiken beispielsweise der Antonio-Amadeo-Stiftung gibt, die anderslautendes erwarten lassen, „festzustellen, dass rechtsextreme Einstellungen insgesamt zurückgegangen sind […]. Im Vergleich zum Jahr 2012 wird allen Dimensionen seltener zugestimmt, außer der Befürwortung einer Diktatur. Besonders deutlich — und in diesem Ausmaß überraschend — ist die stark rückläufige Zustimmung zu ausländerfeindlichen Aussagen. Aber auch chauvinistische Einstellungen und antisemitische Einstellungen sind stark zurückgegangen [Allerdings heißt es auf Seite 82: „lediglich Antisemitismus, Sexismus und die Abwertung von behinderten Menschen bleiben relativ konstant“!]. Die Zustimmung zu allen Dimensionen des rechtsextremen Einstellungsmusters erreicht 2014 Vergleich zum Jahr 2002 den tiefsten Wert“ (Seiten 43 und 44). Dagegen sei „noch bis 2012 für den Osten Deutschlands ein dramatischer Anstieg (Verdopplung seit 2002) zu verzeichnen gewesen“ (Seite 142).

Während nur die Zustimmung zur „Einforderung von Etabliertenvorrechten als einzige Facette der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit signifikant [anstieg]“ (Seite 83, siehe aber auch den vorigen Absatz!), könne der Rückgang menschenfeindlicher Einstellungen aber auch daran liegen, dass die öffentlichen Diskussionen um die NPD und die Terrorzelle NSU sowie ihre Ächtung auf vielen Ebenen der Gesellschaft und nicht zuletzt die Erkenntnis darüber, wie ungestört die Attentäter agieren konnten, die Öffentlichkeit für die Menschenfeindlichkeit, die dem Rechtsextremismus innewohnt, sensibilisiert hätten (Seite 83). Allerdings erfolge die Zustimmung zu menschenfeindlichen Meinungen „keinem einfachen linearen Auf- oder Abwärtstrend“, weil Ereignisse wie etwa die ökonomische Krise 2008 zu Schwankungen im Meinungsbild führen können (Seite 82). Auch könne dieser Rückgang „eine Folge der als positiv wahrgenommenen wirtschaftlichen Entwicklung“ oder „darauf zurückzuführen sein, dass nach der Aufdeckung des NSU rechtsextreme Einstellungen gesellschaftlich verstärkt geächtet und deshalb weniger offen kommuniziert werden“ würden (Seite 142).

Rechtsextreme Einstellungen äußern sich subtiler

All dies hieße „jedoch nicht, dass sich ein normativer Konsens der Ächtung rechtsextremer Überzeugungen in dem Sinne durchgesetzt hätte, dass der Rechtsextremismus in der Mitte der Gesellschaft damit grundsätzlich behoben wäre. Vielmehr müssen wir fragen, ob dieser sich nicht nur subtiler äußert, gerade weil eine gesellschaftliche Norm gegen Rechtsextremismus besteht“ (Seite 43 ff.).

Insgesamt legen die Befunde nahe, dass die zunehmende soziale Spaltung, die mit einer schrumpfenden Mittelschicht einhergeht […] eine Gefahr für die Demokratie darstellen kann. […] Wenn Prekarisierung auf der einen und wachsender Reichtum einiger Weniger auf der anderen Seite die sozioökonomische Mitte aufzehren, sind demokratische Grundorientierungen gefährdet.

(Aus der Studie, Seite 42)

Und: „Rechtsextreme Einstellungen sind in der sozioökonomischen Mitte am wenigsten verbreitet, was das Schrumpfen eben dieser sozioökonomischen Mitte besonders problematisch macht“ (Seite 142)!

Weitere Verweise zum Thema

- Wikipedia: Rechtsextremismus in Deutschland,

- „Blue Eyed“ von Bertram Verhaag, ein Film über Jane Elliot und ihr Menschenexperiment über Ausgrenzung (hier nur eine Art Vorspann, der komplette Film ist gebührenpflichtig),

- Dokumentation „Der Rassist in uns. Ein Selbstversuch“, ZDF vom 10. Juli 2014 über ein freiwilliges Anti-Rassismus-Training mit Selbstversuch, basierend auf der Idee von Jane Elliot (Film: 74 Minuten, 13 Sekunden),

- Pressemappe zu „Der Rassist in uns“, ZDF,

- „Auch ich bin Deutschland“, Kampagne der Deutschlandstiftung Integration.

Siehe hier auch

- „Ausländer“,

- „O Tannebaum“,

- das Gedicht „Fremde“

- sowie „Linksruck?“ zu einer Untersuchung, die einen völlig anderen Trend beobachtet!

Nachtrag vom 31. August 2015:

- Audio (26 Minuten, 52 Sekunden) „Rechtes Gedankengut in der deutschen Bevölkerung: Wie anfällig ist die ‚Mitte‘ der Gesellschaft?“, SWR 2 vom 29. Juli 2015,

- Gespräch mit Andreas Zick: „Rechtsextreme Gewalt nimmt zu“ in der Frankfurter Rundschau vom 30. Juli 2015.

Nachtrag vom 14. März 2016:

Verweise aktualisiert.

„Mit Blick auf die Strategien zeigt sich, dass knapp 50 % der Meinung sind, es sei am besten die Rechtextremen [sic!] zu ignorieren.“

Ja, das ist doch ein gutes Konzept. Augen, Ohren und Mund zuhalten und hinterher von nix gewusst haben. Das hatten wir doch alles schon mal.

„Wer den Flüssen wehren will, muss die Quellen verstopfen.“

– Sprichwort

Ob die Menschen vor, während und nach der Naziherrschaft tatsächlich „von nix gewusst“ haben (wollen), also weder von dem, was auf sie zukommen würde, noch von dem, was passiert oder, danach, was geschehen ist, sie mal dahingestellt, obwohl es viel zu viele Anzeichen und Beweise dafür gibt, dass sie sehr wohl etwas gewusst haben, vor, während und natürlich auch nach der Diktatur. Allein der Terror der braunen Schlägerbanden schon gegen Ende der 1920er-Jahre müsste eigentlich so angsterregend gewesen sein, dass man dem wehrt, aber er erfüllte eher die Wirkung, angsteinflößend zu sein. Ganz wie heute!

Aber Tatsache scheint zu sein, dass der Mensch im Allgemeinen nichts aus der Geschichte lernt. Auch der Satz, dass sich Geschichte nicht wiederholt, ist inzwischen zumindest sehr fraglich geworden. Gründe mehr, „die Quellen zu verstopfen“!

Pingback:Schlechte Deutschkenntnisse – Ronalds Notizen

Pingback:Zum Wandel unserer Begrüßungskultur – Ronalds Notizen

Pingback:In der Wortwahl vergriffen: rechte Sprache in den Medien – Setzfehler

Pingback:Gegen die Angstmacherei – Setzfehler

Pingback:(Keine) Fake News: neue Wörter im Duden – Ronalds Notizen

Pingback:Don’t Be a Sucker – Lass dich nicht verführen! – Ronalds Notizen

Pingback:10 wichtige Tipps für AfD-Wähler – Ronalds Notizen

Pingback:Özil und Gündoğan aus der Nationalmannschaft? – Ronalds Notizen

Pingback:Erklärung 2018 – Ronalds Notizen

Pingback:Hass und Hetze im Internet – Ronalds Notizen

Pingback:Von mangelnder Ambiguitätstoleranz – Ronalds Notizen

Pingback:140 Zeichen (57) – Ronalds Notizen

Pingback:Trennung von einer Querdenken-Freundin – Ronalds Notizen

Pingback:Die Mitte rückt nach rechts – Ronalds Notizen